ロゴの成り立ちについて

天について

象形。人の頭の形。手足を広げた人を正面から見た形の大の上に大きな頭をつけた形である。人の体のいちばん上にある頭を意味する天を借りて、「そら」を天というようになった。天は神のいるところと考えられ、天を神聖であるとする考えは代にすでにあり、甲骨文では殷(自らを商と称した)は、その都を「天邑商」(商の神聖な都という意味であろう)と称している。地のもとの字は(墜)で、天にいる神がり降りするときに使う神のを使って降りたつところの意味である。紀元前1088年ころの殷王朝から周王朝への交替は、天命(天の命)によるものであるという天命の思想は、周王朝になってから生まれた。すべてのことは天命によって決まると考えられるようになり、人の力の及ばぬことをすべて天というようになり、天は「自然、生まれつき」の意味にも用いられる。(常用字解/白川静/平凡社より)

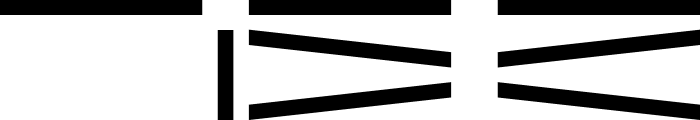

「天」の新しいフォルムを検討

Helvetica Neue - Regular / Mediumのウェイトに合うよう、黄金比に基づくグリッドを調整

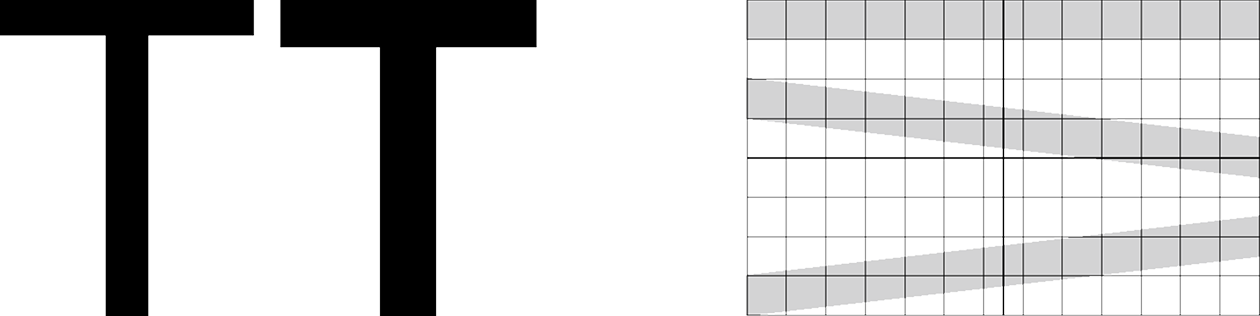

日本には左上位の伝統があり、能では舞台上から客席に向かって左側が上手(かみて)。皇帝は北を上座にし、南側を向いて座る場合に、皇帝の左側(太陽の昇る東)を上位にしたことに倣っているとのこと。この考え方を取り入れ、常石グループのオリジンである「天」を「T」に対して上手(かみて)に配置することで、CIが社員やお客さまから視認されるだけでなく、CIの視点からも皆さまを見つめる双方向の関係性を表現した。

「T」と「天」からなる

新コーポレートアイデンティティ

神原汽船と常石造船はともに、創成期の大切な船

「天社丸」から取った「天」の漢字をシンボルマークにしてきました。新しいCIはこの「天」を受け継ぐことで、連綿と続く歴史を各グループ会社が共通のシンボルとして認識し、結束をより強めていくことを目的としています。くわえて地域社会の人々にとっても馴染みのあるシンボルとなるよう、「TSUNEISHI」の「T」を内包しました。

国内外の多様な領域に広がるグループであるため「常石グループ」の日本語表記をそぎ落としたシンボルマークのみで展開します。